こんにちは、ダメダメようぼくのひさまつです。

さて、前回までのおさらいをサクッとしておくと、

組織の最適解を決める変数には、

- 目的(何を達成するためにこの組織は存在しているのか?)

- リソース(現状の組織が所有する資本で何ができるのか?)

- 社会の要請(現代社会において何が求められているのか?)

という3つがありまして、

ものすごいスピードで変化する社会なんだから、社会の要請自体もものすごいスピードで変わる。その速度についていけないと組織はツールとしての有用性を失うことになる。だから組織の変化を高速化するために、何をしたらいいんでしょうね?

ということで、

- 小回り性アップ

- 失敗を許容する文化の醸成

- 意思決定と実行機能の高速化

という3つを挙げました。

で、今これを書いていて2つ気づいたのですが、

まず1つ目に、僕は「組織システム」と「組織活動」とを混同してしまっていますね。

組織の最適解というとき、当初は「組織システム」を想定していたはずですが、この3つの変数だと「組織活動」の領域に踏み込んでいる気がしてきました。

といっても、両者ともに不可分といいましょうか、完全に切り分けて考えられるものではないのですが、いずれにしても再整理が必要だなと感じます。

もう1つ、「③意思決定と実行機能の高速化」は「①小回り性アップ」によって可能になりますね。同時に失敗を恐れるあまり、決断や行動が遅れるわけですから「②失敗を許容する文化」によっても、意思決定と実行機能はスピードアップが可能になります。

ダブっているというか、そもそも③を実現する手段として①②を位置づけられそう。

このまま進めるとグダグダに、すでにグダグダなのにも関わらずさらにグダってしまうので、一旦ここで修正しておこうと思います。

もう一度、まとめなおしてみよう

まず、当初の今回の組織論シリーズのテーマを再度明確にしておくと「組織システム」について考えていこうと思っていました。

それは、「現状のシステムは制度疲労を起こしていて、さまざまな不具合を発生させている」という問題意識から。

同時に「でも、集団でものごとを進めるメリットは思っていたより多くて、機能するシステムにアップデートすればめちゃくちゃ可能性ありそう」という期待から。

そんな主旨でこの組織論シリーズをスタートさせました。

であれば、このシリーズの目的は「理想の組織システム」について検討することに他なりません。

システムとは?

システムという言葉を雑に使っているので、一旦ここで「システム」について定義しておこう。

そもそもシステムというのは、個々の要素が相互に作用しながら、全体として1つの機能をもつ一連の仕組みのことを指します。

水洗トイレであれば、レバーをひねることによって、内部であれがこうなって、これがこうなることで、水が流れるようになっていますよね。

レバーやら、あれやらこれやらといった個々の要素が相互作用することで、全体として「汚物を排水する」といった1つの機能を持っているわけです。

これを水洗トイレではなく組織に置き換えたものが組織システムなわけですね。

これをもう少し因数分解してみましょう。

理想の組織システムを考える手がかりとして構成要素を分解してみる

理想の組織システムを考える手がかりとして、

- 個々の構成要素にはどのようなものがあるのか?

- それらはどのように相互作用しているのか?

- そのシステムはどのようなエラーを有しているのか?

- それらのエラーによって発生する不都合は何か?

といった「各構成要素」と「相互作用の力学」にまず注目し、その上で「システム上のエラー」と「エラーによって発生する不都合」にも目を向けるといった具合に、各プロセスに分解して考えた方がスッキリするかも。

このアイデアに基づいてここまでの考察を整理してみると、

- 各構成要素→未検討

- 相互作用の力学→小回り性が必要、心理的安全性の担保が重要

- システム上のエラー→軌道修正力がない、意思決定速度が遅い、実行速度も遅い

- エラーによって発生する不都合→社会の変化についていけず有用性が失われる

といったところでしょうか。

また、そもそも「エラー」とか「不都合」とか「有用性」といった言葉の背後には、良し悪しの価値判断を決める基準がありますよね。

これも整理しておこう。

良し悪しを決める価値判断の基準

その価値判断の基準となる要素として、

- 目的(どのような目的を持って作られた組織なのか?)

- 効率性(目的の実現をより効率化してくれるのか?)

といった2つがありそう。

この2つについても、ここまでの考察を整理しておくと、

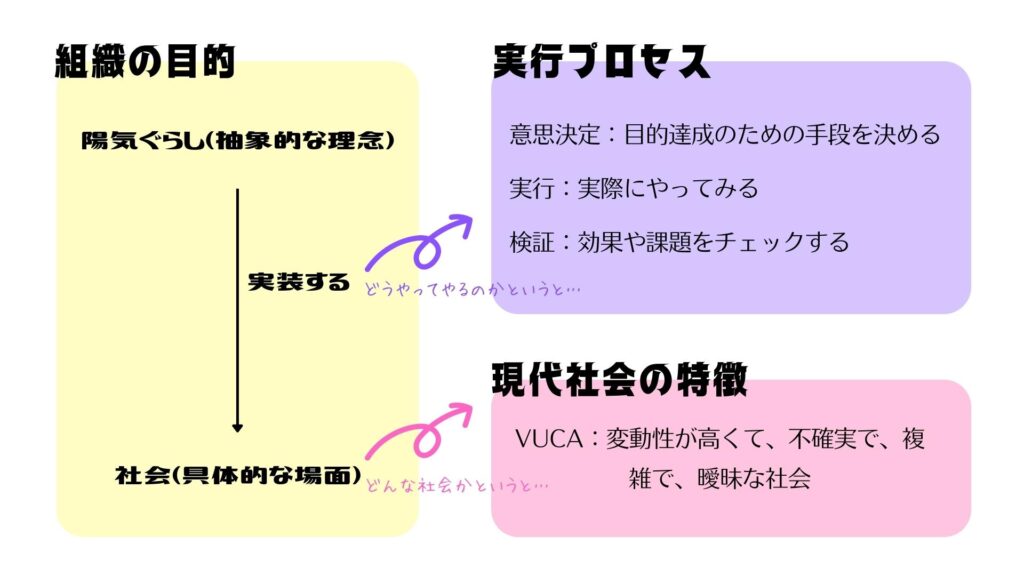

- 目的→陽気ぐらし世界の実現という抽象的な理念を具体化して社会に実装すること

- 効率性→未検討だが、より低コストで高い効果を得られるという一般的な理解で十分OK

といったところでしょうか。

あぁ、ややこしい。

でもずいぶんスッキリしてきた気がする。

まとめ

まとめてみると、

- 現状の組織システムは機能不全に陥っていてエラーが頻発しており、あらゆる不都合が発生してしまっている

- でも、本来もっと可能性があるはずだ

- だから、より目的の実現に効率性を持った理想的な組織システムはどのようなものか考えたい

という問題意識のもと、ここまでの一連の考察において、

- 天理教の場合、組織の目的は「陽気ぐらし世界の実現」である

- 言い換えると、「陽気ぐらし」という抽象的な理念を具体化して社会に実装するという営みである

- その営みを実行する「主体」かつ「効率化の手段」として組織がある

- であれば、組織はVUCAと言われる現代社会の特徴にフィットしたシステムであるべき

- すなわち、急激な変化に対応する軌道修正力を有しているシステムであるべき

- つまり、意思決定と実行速度が速い組織であるべき

- そのために、(1つの要素として)心理的安全性の担保が重要だよね

といったところでしょうか。

サクッとおさらいするつもりが、ガッツリおさらいした挙げ句、まとめ直す結果となってしまいました。

もはやただの個人的なメモで、誰かに読んでいただくような内容になってません、大変申し訳ない( `・ω・´)ノ

しかしながら、アウトプットをくり返すうちに、自動で情報を整理して思考をまとめてくれるホモサピエンスの脳機能に期待して、懲りずに続けていきたいと思います( `・ω・´)ノ

今日はここまで!